АВТОРСКАЯ ВЕРСИЯ, ИЛИ КАК ЭТО МОГЛО БЫТЬ

Многие геохимики в основной состав ювенильных газов включают и окись, и двуокись углерода. Результат зависит от температуры в реакционной зоне: при Т > 950 К – СО, при Т< 950 К – СО2 . Более правдоподобным представляется такой вариант: в реакционной зоне происходило образование моноокиси углерода, при подъёме к поверхности и на ней имела место конверсия СО в двуокись углерода и свободный углерод: СО + СО = СО2 + С. Углекислый газ занимал нижний эшелон атмосферы, а С осаждался на древнем континенте, очевидно, в виде аморфного углерода, и в дальнейшем был перемещён в протоокеаны.

Относительно свободного кислорода ясности нет. На него было достаточно охотников непосредственно в реакционной зоне, те же углерод и сера, например.

Теперь в хронологической последовательности попытаемся реконструировать ход геологических событий в пределах нынешних континентов и океанов.

С момента завершения (возможно раньше) главной стадии аккреции, на площадях с наиболее низкими гипсометрическими отметками (нынешние континенты) начал накапливаться обломочный материал с высоким против пород наружной оболочки содержанием радиоактивных элементов. Основным транспортирующим агентом вначале был ветер. По данным Ю.П. Казанского с соавторами (1969) древнейшая архейская атмосфера не содержала свободного кислорода, зато суммарное количество аммиака, фтористого и хлористого водорода, сероводорода и двуокиси серы достигало 35,1%. Основным компонентом атмосферы был СО2 – 61,1%, а 3,8% приходилось на редкие газы. У читателя, не имеющего геологического образования, могут возникнуть сомнения в возможности взятия пробы из архейской атмосферы. В действительности изучению подверглись газовые включения в архейских породах, считая априори, что они тождественны составу атмосферы того же возраста. С чем можно не согласиться? Во-первых, древнейшие архейские породы слагают самые низкие горизонты осадочного тела и повсеместно перекрыты более поздними образованиями, суммарная мощность которых от 10 км и больше, во много раз больше и площадь их распространения, поэтому они недоступны. Во-вторых, в приземной атмосфере, состоящей более чем наполовину из СО 2, не могли (не должны были) содержаться более лёгкие газы – азот, кислород, аммиак, фтористый водород. В-третьих, древнейшие архейские породы это и есть тот самый природный ядерный реактор, где твёрдые ингредиенты превратились в расплав.

Появление воды на просторах нынешних континентов можно относительно уверенно датировать по времени появления в осадочном теле сульфатных пород, возраст наиболее древних из которых оценён в 3250 млн лет. Предлагается априори такой сценарий образования воды. Сначала в верхних эшелонах атмосферы должен был появиться кислород. Это стало возможным после выгорания углерода в природных ядерных реакторах на границе внешнего ядра с мантией и в древних архейских осадках. В верхней атмосфере молекулярный кислород разбивался на атомы, которые вступали в реакцию с протонами водорода солнечного происхождения. Кстати, стратосферный водный генератор исправно трудится и в настоящее время. Мне об этом поведала БСЭ, не сославшись, к сожалению, на автора идеи. От сведущих людей поступила информация, что таковым является некто де Турвиль, но его работ я не читал. Честно говоря, до стратосферной диплогенной (кислород земной, водород солнечный) природы воды я додумался самостоятельно и лишь позже мне указали на предшественника. Производительность водного генератора оценена на текущий момент в 1 км3/год, так что вся гидросфера могла сформироваться за 1,5 млрд лет.

Где размещалась образующаяся в стратосфере вода? Разумеется, преимущественно в пределах нынешних континентов, то есть в протоокеанах. Но в результате увеличения объёма осадочных тел протоокеанов за счёт прогрева, и заполнения их терригенным (обломочным) и биогенным материалом, кровля осадочного тела воздымалась всё выше и выше и в средине – конце поздней эпохи юрского периода достигла наиболее низких отметок в пределах единого суперконтинента, не имевшего крупных водных бассейнов в интервале 4500 – 160 млн лет от ныне. Теперь стал возможным переток воды с протоокеанов на протоконтинент.

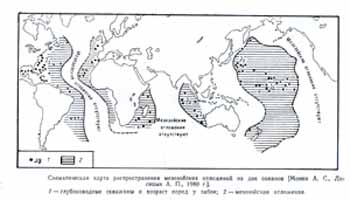

На фиг.1 горизонтальной штриховкой показаны первые водные осадки нынешних океанов. Их границы проведены по данным буровых скважин (кружочки), драгирования, гравиметрии и сейсмического зондирования. Здесь запечатлён очень важный момент конверсии (не инверсии) древнейшего суперконтинента в современный суперокеан. Термин «конверсия», на мой взгляд, легитимнее, поскольку он выражает сущность события, инверсия же предполагает смену знака вертикальных движений, которых на самом деле не было.

Фигура 1.